뱅크런 (Bank Run)

은행의 대규모 예금인출사태를 뜻한다.

은행에 돈을 맡긴 사람들이 은행 건전성에 문제가 있다고 비관적으로 인식하면 그동안 저축한 돈을 인출하려는 생각을 갖게 될 것이다. 이렇게 되면 예금으로 다양한 금융활동을 하고 거기서 수익을 창출하는 은행의 입장에서는 당장 돌려줄 돈이 바닥나는 패닉 현상이 닥치게 되는데 이를 뱅크런이라 한다.

발생원인

뱅크런은 두 가지 이유가 있는데 그중 하나는 은행들의 자금운용 방식에 원인이 있다. 은행은 예금자들로부터 받은 예금을 이용하여 대출을 실시하고, 유가증권 등에 투자를 하며, 일부는 예금자들의 예금 인출 요구에 대비하여 지불준비금으로 항시 보유한다. 대출 및 유가증권 투자는 만기가 길어 장기적인 활동인 반면, 예금에 대한 인출 요구는 즉각적으로 대응해야 하는 성격이 있기 때문에 은행은 단기로 돈을 빌려서 장기로 자금을 운용하게 된다. 이때 모든 예금자들이 한꺼번에 예금 인출을 위해 은행으로 몰려든다면 은행은 짧은 시간 내에 지불준비금만으로 충당할 수 없게 되어 뱅크런이 발생한다. 또 하나의 원인은 예금자들의 은행에 대한 신뢰 상실로 경제상황 악화, 은행 경영 부실 등으로 예금자들이 자신들이 맡겨 놓은 자금 보전에 불안을 느끼면 은행으로 예금인출을 위해 몰려들어 뱅크런이 발생하게 된다.

특징

뱅크런의 가장 큰 특성은 은행 간 전염성이 강하다는 것이다.

예를 들어, A은행이 경영악화로 예금을 돌려주지 못할 상황에 직면했다는 소문이 돌면 A은행에 돈을 맡겨 둔 예금자뿐 아니라 B은행에 돈을 맡겨둔 예금자들도 불안감을 느끼게 되어 예금인출에 나서게 된다. 이렇게 사람들의 불안 심리가 증폭하여 경영이 건전한 은행들까지도 뱅크런에 직면하게 되고 경제는 공황상태에 빠지게 된다.

뱅크런 방지법

뱅크런 발생을 방지하기 위한 장치에는 예금보험제도와 중앙은행의 최종대부자 기능이 있다.

| 예금자보험제도 | 은행이 파산한다고 하더라도 일정 수준 이하의 예금은 국가에서 정책적으로 보호해주는 것으로, 2017년 현재 우리나라는 예금보험공사에서 이 제도를 담당하고 있다. 예금자들은 이 제도를 통해 한 금융회사(은행, 보험회사, 금융투자회사, 종합금융회사, 상호저축은행)마다 5,000만원까지 예금자 보호를 받을 수 있다. |

| 중앙은행의 최종대부자 | 예금 지급 불능 사태에 빠진 은행에게 중앙은행이 유동성을 제공하는 제도 |

뱅크런 사례

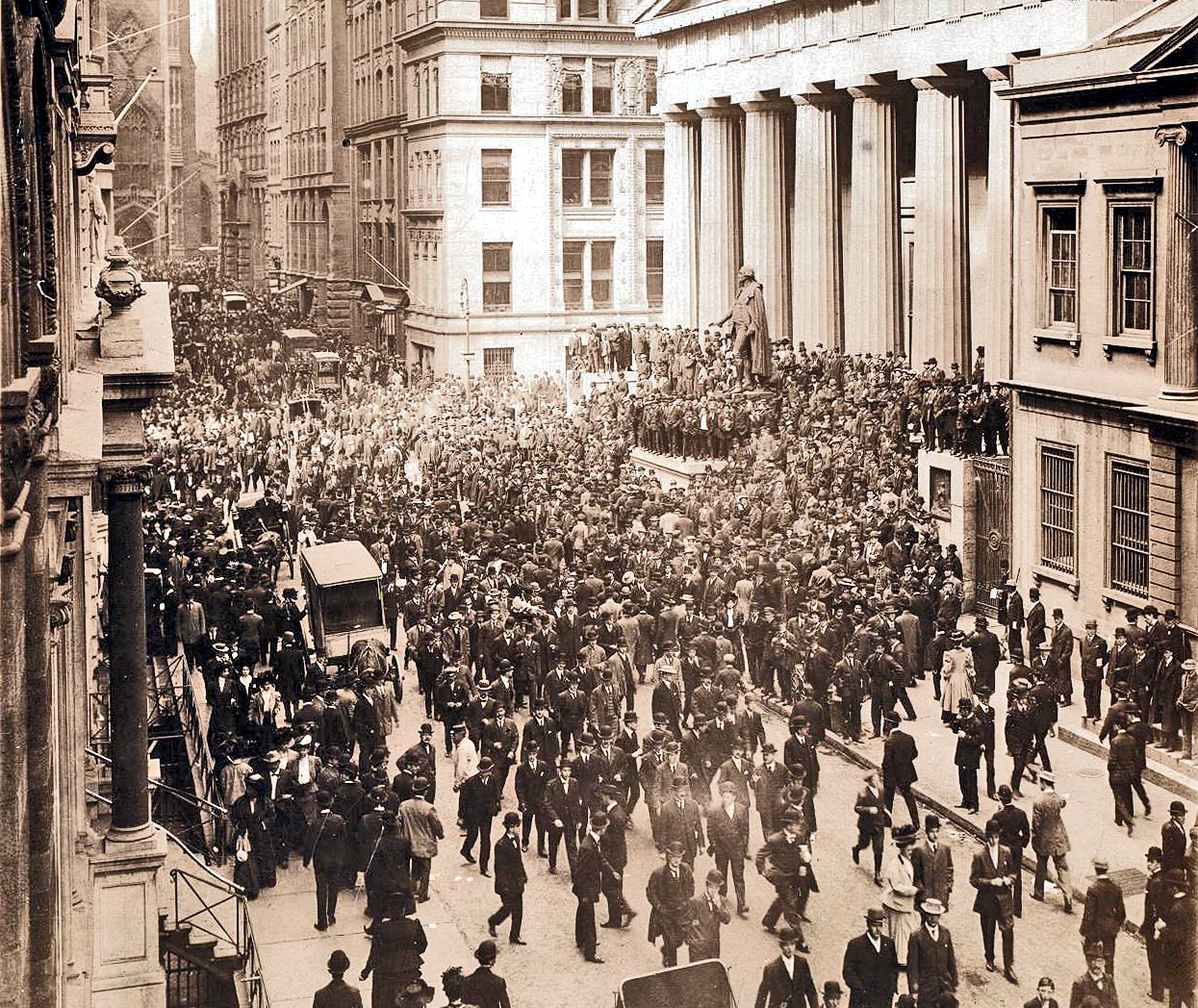

역사적으로 보면 뱅크런 사태는 여러 국가에서 끊임없이 발생하였다. 미국 금융역사에서 가장 유명한 뱅크런은 1907년 발생한 니커보커 신탁회사(Knickerbocker Trust) 사건이다. 이 금융회사 소유주가 구리 투기에 실패하면서 경영이 악화되자, 예금자들이 예금 인출을 위해 동시에 몰려들면서 뱅크런이 발생하였다.

2000년대 이후에는 글로벌금융위기의 여파로 인하여 영국 모기지 은행 중 하나인 노던 록(Northern Rock) 은행이 뱅크런을 경험하였으며, 2015년에는 그리스가 국제통화기금의 채무 상환에 실패하면서 예금자들이 은행으로 몰려들어 하루만에 약 15억 유로의 예금이 금융권에서 빠져나갔다. 우리나라는 1997년 종합금융회사의 연쇄부도, 2011년 저축은행 부실사태로 인하여 뱅크런을 경험하였다.

얼마 전 루나, 테라의 폭락으로 스테이블코인의 불안정성이 드러났다. 이에 각국 정부는 규제 강화 목소리에 힘을 싣고 있다. 규제 강화 방안으로는 '뱅크런' 상황에 대비해 고객이 현금을 인출할 수 있도록 운영 업체의 '지급준비율'을 높이고, 스테이블코인의 가치가 고정돼 안정성을 담보할 수 있도록 하는 것이다.

테라는 가격 안정성을 지키지 못하면서 뱅크런이 일어나 무너졌다. 스테이블코인은 1달러의 가치를 유지해야 하는데, 가격 유지가 되지 않는 시간이 길어지자 루나에 대한 시장의 불신이 커졌고 가격 급락세가 이어졌다. 이에 각국 중앙은행이 스테이블코인을 대신한 중앙은행의 CBDC 연구를 가속화하였다.

| 중앙은행 디지털화폐(CBDC) Central Bank Digital Currency |

중앙은행이 전자적 형태로 발행하는 법화(法貨)를 가리킨다. 하지만 이 같은 정의로는 다소 부족한 면이 있다. 현재 은행 계좌에서 오가는 통화도 디지털 형태를 띠고 있기 때문이다. 이에 국제결제은행(BIS) 산하 지급결제·시장인프라위원회(CPMI)는 CBDC를 ‘전통적인 지급준비금이나 결제계좌상 예치금과는 다른 전자적 형태의 중앙은행 화폐’로 정의하고 있다. 발행주체는 중앙은행으로 전자적 형태를 갖되 법적형태는 단일·분산원장방식 기술로 구현된다. 이용주체는 모두가 이용 가능한 소액결제용(또는 일반이용형)과 은행 등 금융기관들의 자금결제용으로만 쓰이는 거액결제용(또는 거액거래형)으로 구분된다. 현재 주로 논의 중인 CBDC는 소액결제용이다. |

5월 9일 미국 연방준비제도(Fed)는 스테이블코인의 구조적 취약성으로 인해 뱅크런 발생 우려가 있다는 금융안전보고서를 발간했고, 5월 11일에는 재닛 옐런 미 재무장관이 의회 청문회에서 "테라가 스테이블코인의 위험성을 보여줬다"고 말하기도 했다.

뱅크런은 이제 은행뿐만이 아닌 암호화폐에서도 그 의미가 쓰이고 있으니 공부해두면 좋을 것 같다. 그리고, 미리미리 공부하여, 테라폭락 같은 상황에서 탈출 할 수 있도록 해야할 것이다.

[참조] 시사경제용어사전, 기획재정부, 두산백과 두피디아, 매일경제

'쪼렙이 공부하기 > 경제 공부하기' 카테고리의 다른 글

| [경제공부] 보호무역주의 (0) | 2022.06.20 |

|---|---|

| [경제공부] 무디스 (0) | 2022.05.22 |

| [경제공부] 스테이블 코인(feat.루나, 테라 폭락 사태) (0) | 2022.05.16 |

| [경제공부] 주식 매매 거래 정지 요건 정리 (0) | 2022.05.12 |

| [경제공부] 쌍둥이적자란? (0) | 2022.05.08 |

댓글